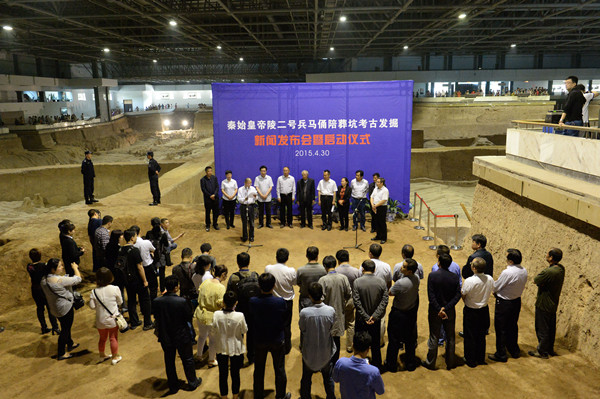

根据秦始皇陵大遗址考古工作计划与进展,为了进一步了解二号兵马俑坑的埋藏内涵,在1994年开始的二号兵马俑坑第一阶段考古发掘的基础上,秦始皇帝陵博物院启动秦始皇帝陵二号兵马俑坑新的发掘,计划发掘面积200㎡,经国家文物局批准,正式发掘于2015年4月30日启动。

二号坑的发现与试掘

1976年5月,秦俑考古队在一号兵马俑坑北侧一片树林里,发现了大面积的夯土和陶俑残片,经进一步全面探测,最终确定它是又一座兵马俑陪葬坑,即二号兵马俑陪葬坑(简称二号坑)。为进一步摸清二号坑的形制内涵,随后于1976年5月至1977年8月对二号坑进行了局部试掘,并发表了试掘简报。

二号坑试掘历时一年多,共开探方18个,试掘面积约1036平方米。二号坑试掘非常成功,通过试掘已基本了解二号坑的形制、布局、构筑特点和基本内涵以及与一号坑的联系,确认了它的基本性质。试掘结果表明,二号坑也是一座地下巷道式的土木结构建筑,平面呈曲尺形,东西长124米,南北宽98米,面积约6000平方米。二号坑建筑的立体结构和营造方法也与一号坑相同,有地袱、立柱、枋木、棚木等基本木结构框架和细致处理的地基、地面、墙体、顶部等建筑要素。俑坑底部青砖墁铺,顶部棚木层之上覆青灰泥,青灰泥上再全面覆土。建筑空间内按设计放置好陶俑、陶马、车辆等全部随葬物,再将所有的门道用立木封堵,从而构成一座完整的地下封闭式军事营垒。

试掘出土了224件陶俑、11乘战车、96匹陶马以及许多重要兵器,发现了大量珍贵的遗迹。与一号兵马俑坑内容相比,二号坑出土兵马俑种类大大增加,并且大多兵马俑能据以区分其不同兵种属性,如弩兵、车兵、骑兵等,大幅拓展了人们的认知。不同兵种按不同区域放置,错落变化,各不相同,明显表现为四个相对独立的单元,全坑构筑布局变化也与之相应。单元与单元之间有分有合有勾有联,共同组合成一个特征鲜明的曲尺形军阵,展示了错综复杂的军事内容。

二号坑的发掘与重要收获

20世纪90年代初,为了进一步全面了解并揭示秦始皇陵二号兵马俑坑的内涵,国家文物局批准有计划的发掘二号坑。

在搜集、研究、核查二号坑相关资料尤其是试掘资料的基础上,制订了比较详细的二号坑发掘保护规划和二号坑发掘资料实施管理细则以及二号坑发掘中一系列相关的制度等,同时组织专业队伍对二号坑周界做进一步勘测,围绕二号坑发掘确定统一的布方计划等。按照科学有效控制整个二号坑发掘资料的原则,发掘前对整个遗址进行了全面布方。二号坑共布20米×20米探方24个。

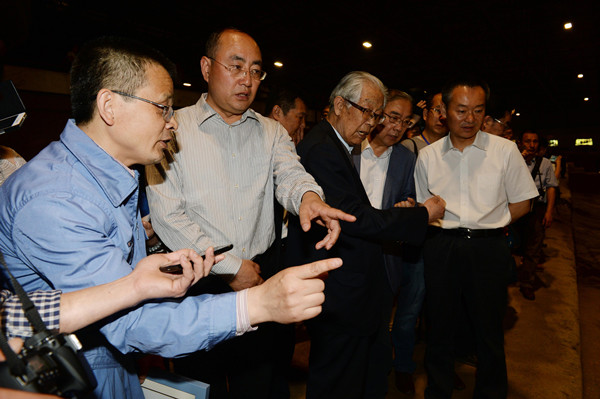

1994年3月1日,二号坑正式考古发掘仪式上,国家文物局局长张德勤亲手将发掘执照郑重地交给袁仲一队长,宣布发掘工作正式开始。

考古发掘工作总体上分两个阶段。作为正式发掘的第一阶段,主要任务是对二号坑形制的探究和建筑棚木层以上遗迹遗物的清理及试掘方的发掘和清理。经过近三年的辛勤工作,到1998年,二号坑第一阶段的发掘任务基本完成。由于二号坑第一阶段发掘工作严格遵照《田野考古工作规程》进行,严谨、扎实、科学,受到了学界有关专家的一致好评,1999年11月1日,荣获“国家文物局1996—1998年田野考古一等奖”。这是中国田野考古工作的最高荣誉。

1998年在二号坑局部考古清理工作中,于俑坑G18过洞首次发现了保存比较完好的彩绘陶俑。经过清理,共发现8件。2004年至2007年,又在G18清理出土跪射俑7件,立姿军吏俑、立姿俑各1件。1998年在二号坑局部考古清理工作中,于俑坑G18过洞首次发现了保存比较完好的彩绘陶俑,经过清理,共发现8件。2004年至2007年,又在G18清理出土跪射俑7件,立姿军吏俑、立姿俑各1件。2008年,考古队又在G9清理出土两件跪射俑。

1999年在秦俑二号坑发现了非常罕见的一件绿面俑。该绿面俑位于秦俑二号坑G18中段的北壁附近,俑作蹲跪式,左腿蹲曲,右膝跪地,右足竖起,足尖抵地,身微向侧转,双臂曲举于身的右侧,双手一上一下作持弓弩状。身穿长糯,腰束革带,外披恺甲,下身穿裤,腿上缚护腿,足登方口齐头翘尖履,头绾圆椎形发髻。甲片为赭黑色,甲带为朱红色,甲钉为粉白色,袖口及衣领有天蓝色彩绘,护腿为粉绿色,发髻、发丝为储石色,面部施粉绿色彩绘,眼眉、眼珠及胡须皆为黑色,眼白部分有些泛红,手为粉红色。俑前胸的左上方阴刻一“得”字,应该是制作工匠的名字。绿面俑的性质在学术界长期存在着不同认识,有的认为绿面俑与傩文化有关,有的认为绿面俑是工匠偶然而为,或者认为绿面俑是秦代狙击兵,绿色作为面部的伪装色彩,不容易被敌方发现,等等。

秦俑二号坑彩绘陶俑的发掘出土与保护成功,是二十多年来秦俑考古工作的重大收获。它不但真实地再现了当年秦兵马俑的原貌,而且为我们研究秦代军人服饰颜色的特点、彩绘艺术等方面提供了实物资料。

在历史研究方面,这些相对完整的考古资料,填补了历史上对秦代军服记载的空白,完美地再现了秦代军人服饰的风格特征;在彩绘工艺方面,这些彩绘俑的发现,为研究秦代手工业作坊对陶质器物的施彩工艺及其艺术内涵提供了新的思路。在艺术表现方面,采用强烈的色彩对比方式,准确地展现了秦人的人体特征,这种高超的艺术表现形式为研究我国源远流长的艺术史提供了鲜活的实物资料,对研究中国古代艺术有十分重要的意义。

考古发掘表明,二号坑是一座地下土木结构的建筑,呈曲尺形,总面积约6000平方米。埋藏陶俑、陶马约1400余件、战车89乘、骑兵鞍马116匹。这是一个面朝东的以战车、骑兵、步兵混合编组的大型军阵。在建筑形制、兵种阵容及陶俑的神态等方面较一、三号坑复杂得多。为研究秦代军事制度、雕塑艺术等方面提供了珍贵的实物资料。

文:秦工

图:天柱

编辑:孙祯鹰